皮膚や耳の発赤や痒み、急性の嘔吐や下痢、咳、血尿など飼主様の目につくような症状があれば、早期に動物病院に連れてきていただけます。

しかし目に見えないところで起きている病気では、「少し元気や食欲が無い」「よく水を飲む」「少し痩せてきた」程度の症状しかみられないことも多々あります。

また元気食欲もあるが「よく咳をするようになった」「下痢がなかなか治らない」などの場合には実は大きな病気が隠れていることがあります。

犬や猫などの動物たちは、身体に異常があっても人間のように痛みや苦しみを訴えることが出来ません。また自ら病院に足を運ぶことも出来ません。

ペットは大切な家族の一員です。一緒に楽しく過ごしたい。元気に長生きさせてあげたい。みなさんの願いを叶えるためには、大切なパートナーの小さな変化に気づいてあげるようにしましょう。

| 皮膚科、耳科 | 感染性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、食餌アレルギー、免疫介在性皮膚疾患、脂漏症、脱毛症、外耳炎など |

|---|---|

| 消化器科 | 嘔吐、吐出、異物摂取、膵炎、下痢など |

| 泌尿器科 | 腎臓、膀胱、尿道、前立腺疾患など |

| 呼吸器科 | 咳、呼吸困難など(ケンネルコフ、気管虚脱、肺炎など) |

| 血液、循環器科 | 骨髄疾患、溶血性貧血、弁膜症、心筋症、肺高血圧症など |

| 内分泌科 | 副腎、甲状腺、上皮小体、糖尿病など |

| 眼科 | 結膜炎、角膜潰瘍、乾性角結膜炎、ブドウ膜炎、白内障、緑内障 |

| 腫瘍科 | 化学療法(抗癌剤治療)など |

| 神経、整形科 | 椎間板ヘルニア、てんかん発作、前庭疾患(眼振、斜頸)など |

このように同じような症状でも様々な原因が考えられます。そのため見た目だけで治療を開始すると、悪化したり、完治せず慢性化してしまう可能性もあります。

出来る限り早期に原因を特定し、より的確な治療を実施する事が大切です。

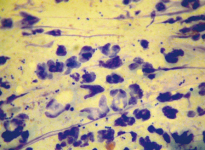

細菌

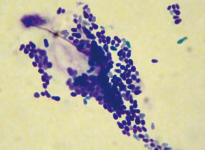

マラセチア

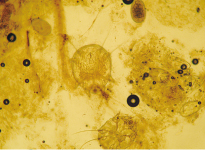

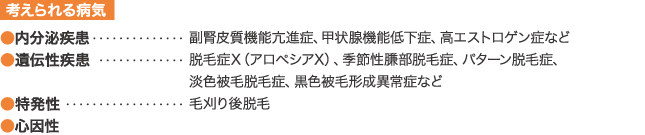

猫のカイセン症

カイセンと卵

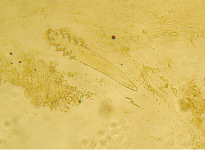

ニキビダニ

皮膚病①

皮膚病① 約2ヶ月後

皮膚病②

皮膚病② 約2ヶ月後

犬のアトピー性皮膚炎は遺伝性疾患と考えられており、多くの場合1~3歳で発症します、眼や口のまわり、耳、足先、腹部などに病変が見られます。強い痒みを伴い、細菌やマラセチア(真菌)などの二次感染がよくみられます。

食餌性アレルギーも比較的若い犬で発症する事が多く、症状はアトピー性皮膚炎と見分けがつきません。

感染症などを除外しても改善しない痒み、皮膚病変の部位などから判断します。その上で食餌アレルギーは除去食試験(理論的にアレルゲンの含まれない療法食)を実施して皮膚病変の改善がみられるかを確認します。改善がみられなければアトピーと判断します。

中には、アトピー性皮膚炎と食餌アレルギーが併発している事もあります。

※食餌アレルギーの検査として、今までは「アレルギー特異的lgE検査」が用いられていましたが、それだけでは十分な結果が得られませんでした。そこで近年、別のアレルギー反応経路を調べる「リンパ球反応検査」が実施出来るようになりました。これらの検査を併用することにより、より詳しい判断が出来るようになりました。

脱毛症には上記の皮膚病等による脱毛以外に、痒みの無い脱毛症があります。

これらの病気は、上記の病気と併発する場合もあります。まず感染などを治療した上で判断しなければなりません。また診断にはホルモン検査や病理学的診断が必要になる事もあります。

「耳が赤い、耳を痒がる、頭を振る」などの症状は外耳炎の疑いがあります。

このような場合には細菌、マラセチア、耳ダニなどの感染がよくみられますが、その背景にはアトピー、食餌アレルギー、異物、できもの、ホルモン疾患、角化異常など様々な原因が隠れている事があります。

また慢性化し耳道が狭窄すると、十分な洗浄をすることが出来ず、治療が難しくなってしまいます。出来るだけ早期に治療を開始しましょう。

外耳炎(マラセチア性)

ミミダニ

腎臓、膀胱、尿道、前立腺(雄)など、尿が通過する場所から出血すれば、全てにおいて血尿がみられます。その中でも膀胱からの出血が最も多く見られます。

膀胱から出血する原因には、感染症、特発性(猫)、尿石症、膀胱腫瘍、外傷、凝固異常などが考えられます。これらを特定するためには、まず尿検査を実施します。

また尿の細菌培養、薬剤感受性試験、レントゲン検査、腹部エコー検査などが必要になる事もあります。

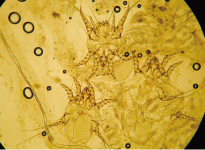

ストルバイト結晶

シュウ酸カルシウム結晶

中高齢の犬猫での発症が多い病気です。特に猫に多くみられます。

早期では症状がありませんが、腎臓の障害が進行するにつれて、尿量、飲水量の増加、体重減少、食欲不振などがみられるようになります。この時点ですでに機能している腎臓は33~25%まで低下しています。

さらに進行すれば、体内の不要な物質を尿から十分に排泄出来なくなり(尿毒症)、嘔吐、下痢、削痩などがみられるようになり、末期にはケイレンや昏睡状態になる事もあります。

病気の進行ステージにより食餌療法、お薬、脱水改善のための点滴などで治療します。一度機能しなくなった腎臓は、二度と元には戻りません。壊れていく腎臓の負担を出来るだけ軽減し、進行を遅らせる必要があります。

また中高齢での健康診断、そして尿の量や回数、尿の色、飲水量などを自宅でもこまめにチェックして下さい。

動物の高齢化が進むにつれ、心臓病は増加傾向にあります(犬の僧帽弁閉鎖不全症が最も多く見られます)。

キャバリア、マルチーズ、ポメラニアン、シーズー、ヨークシャテリアなど特に小型犬での発症が目立ちます。しかし心臓の病気は初期の段階では目立った症状も無く、外観だけで病気を見つけることは出来ません。そのため多くの場合、他の疾患で来院されたときに、偶然心臓の異常音が聴取され病気が発見されます。

散歩を嫌がる(運動不耐性)、咳をする、食欲がなくなるなどの症状が見られ始めたときには、病気はかなり進行しています。

症状のみられない初期に病気を見つけ治療を始めることで、進行を少しでも遅らせ、症状の無い状態、つまり元気な状態を出来るだけ長くしてあげることが治療の目的となります。

しかし、動物病院で心臓病が見つかっても症状がなくて元気だから、という理由で治療を開始されない方も多くみられます。しかし、かなり進行し危険な状態になってからでは「あの時から治療をはじめていれば・・・」と後悔してしまいます。一度進行した心臓病は元には戻りません。心臓病は早期発見、早期治療が大切です。

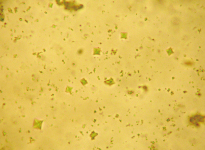

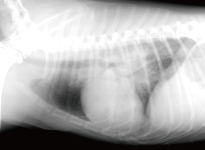

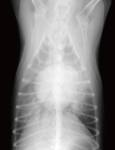

レントゲン写真RL像

僧帽弁閉鎖不全症による心拡大と肺水腫

レントゲン写真DV像

僧帽弁閉鎖不全症による心拡大と肺水腫

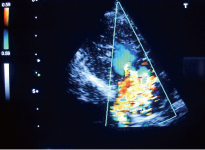

僧帽弁閉鎖不全症による逆流所見

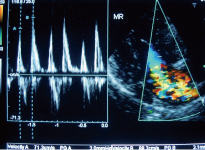

僧帽弁閉鎖不全症 パルスドブラ

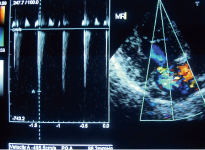

僧帽弁閉鎖不全症 連続波ドブラ

レントゲン写真RL像

フィラリア症による心拡大と

アレルギー性肺炎

レントゲン写真DV像 フィラリア症による心拡大と

アレルギー性肺炎

当院では、聴診、胸部レントゲン検査、心エコー検査、血液検査などにより病気の原因と進行程度を把握し、病期にあった適切な治療を実施していきます。

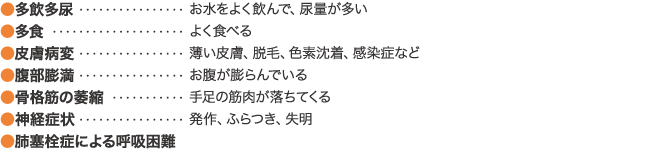

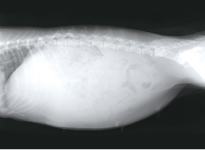

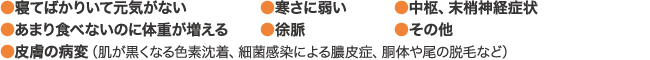

中高齢の犬によくみられます。腎臓の横にある「副腎」からのホルモン分泌が過剰になることで様々な症状が現れます。主な症状は次の通りです。

この病気は脳にある下垂体の腫瘍(下垂体性)、または腹腔内にある腎臓の腫瘍(副腎性)が原因です。診断には一般身体検査、血液検査、ホルモン検査、レントゲン検査(肝臓の腫大)や超音波検査(副腎の腫大)を用います。またCT検査が必要になる事もあります。

下垂体性の多くが良性腫瘍です。そのため腫瘍が大きくなければ、内科治療により維持することができます。ただし腫瘍が大きく脳に負担がかかる場合は外科的摘出が必要になる事もあります。また副腎性では約50%は悪性腫瘍が原因です。そのため外科的摘出が第一選択となります。

レントゲン写真

腹囲膨満 肝腫大

腹部エコー 副腎腫大

中高齢の大型犬での発生が多い病気です。首にある甲状腺からのホルモン分泌が低下する事で様々な症状が現れます。主な症状は次の通りです。

甲状腺が破壊されホルモン分泌が低下することで発症します。遺伝的な素因があるといわれていますが、はっきりとした原因はわかっていません。

診断には一般身体検査、血液検査、ホルモン検査を用います。生涯にわたる治療が必要ですが、不足しているホルモンを補う事で体重の減少、表情や行動の改善、発毛や毛質の改善が見られるようになり、比較的予後は良好とされています。

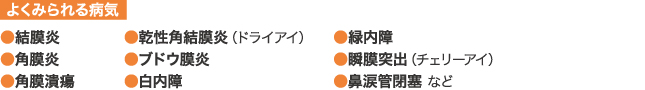

目の病気には様々な原因がありますが、特に短頭種(シーズー、パグ、フレンチブルドック、ボストンテリア、ペキニーズ、キャバリアなど)での発症が多くみられます。

短頭種は目が大きく、鼻が短いという特徴があり、そのため目にゴミが入りやすく、傷つけやすいことが原因の1つと考えられます。また涙が少なくなるドライアイ(乾性角結膜炎)という病気が原因でも、角膜や結膜が傷つきやすく、また感染を起こしやすくなります。

目に違和感があると、動物は前肢で目の周囲を触ったり、顔を絨毯(じゅうたん)などに擦りつけたりします。そのため目の症状が急激に悪化してしまう恐れもあります。

病気を悪化させないためにも早期発見、早期治療が必要です。普段から、涙や眼ヤニの量や色、目の赤み、羞明(まぶしそうに目をしょぼしょぼさせる)などの変化が無いか、よく観察してみてください。

犬、猫、ウサギ、フェレット、ハムスター、小鳥など

羽曳野市、藤井寺市、松原市、富田林市、柏原市、美原郡、太子町で動物病院をお探しの方は、ぜひ当院にご相談下さい。